Un blog de ciencia para entender el funcionamiento del planeta y su relación con la historia de la humanidad

|

|

Cuando se habla de evolución siempre se dice que sobreviven los animales que mejor se adaptan al medio, sin embargo esta afirmación tiene al menos una excepción, el Homo sapiens, es decir, nosotros los humanos. El éxito de los humanos se basa en su capacidad de transformar el medio a sus intereses, capacidad que muy pocos otros animales tienen (se me ocurre el castor, que hace embalses para criar de forma segura a su prole) y desde luego ninguno a la escala de transformación que ha conseguido el humano. Hoy voy a relataros la historia que nos cuentan los isótopos de carbono en el Este de África, de cómo el cambio de clima transformó la sabana y con ello el devenir de la humanidad en un grupo de homínidos anteriores al H. sapiens que fue capaz de aprovechar los recursos de muy diversas fuentes. Todavía no transformaban el medio a sus necesidades, pero desde luego fue un primer paso en esa dirección.

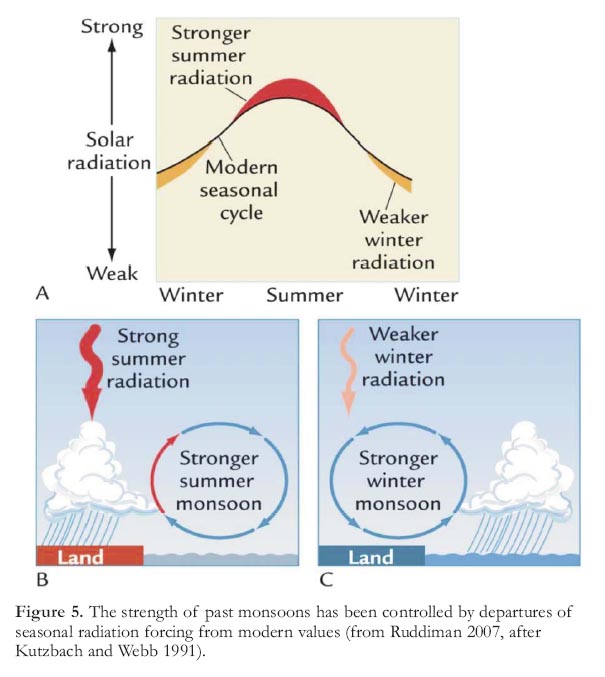

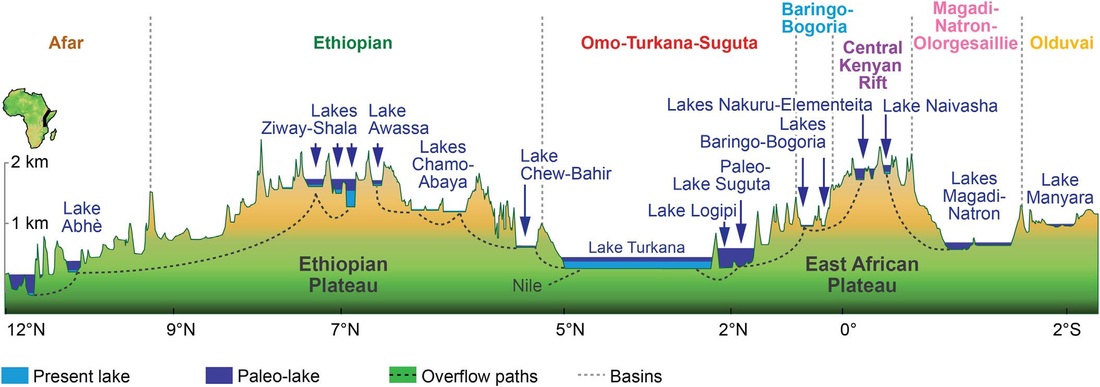

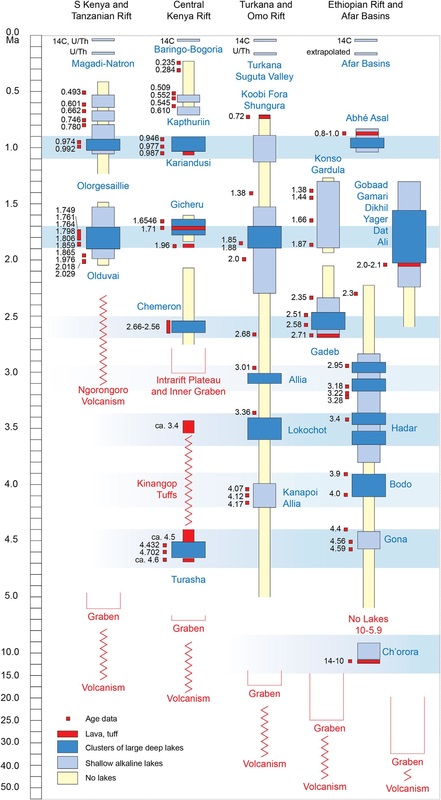

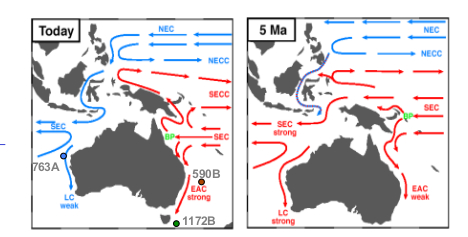

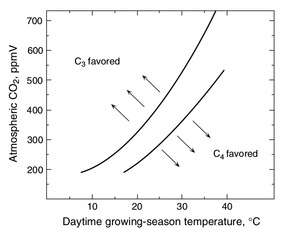

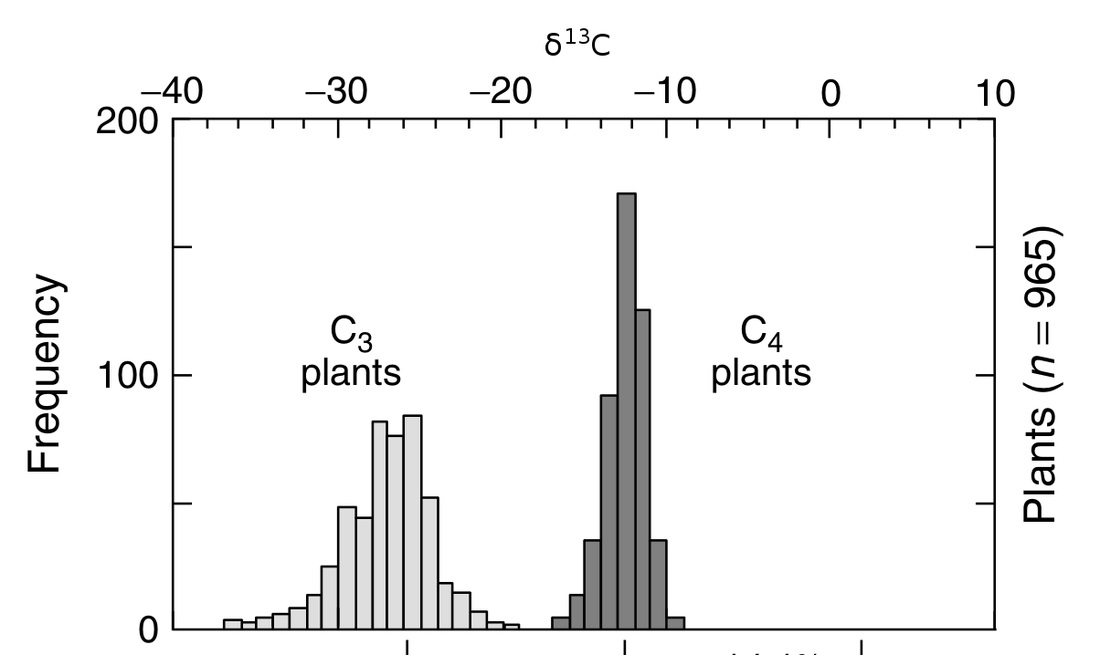

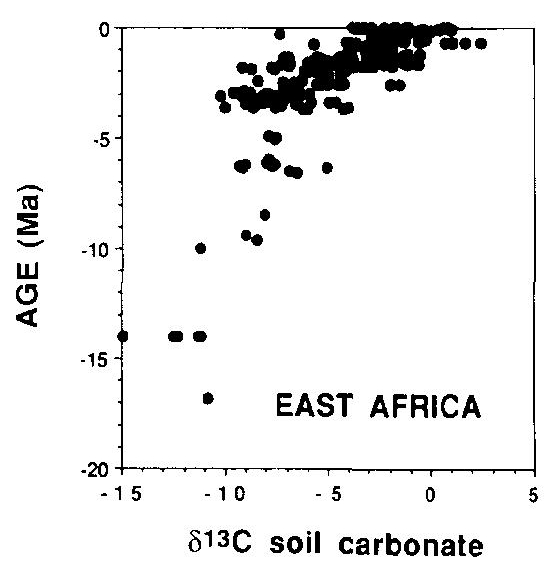

Esta alta variabilidad monzónica se superpuso a una larga tendencia que desde hace entre 3 y 10 millones de años el Este de África se ha ido haciendo más seco y árido. Este rango de fechas es tan amplio porque ni si quiera se está seguro cual fue el proceso que produjo ese lento cambio, aunque en todas las hipótesis coinciden en un tipo de forzamiento del que todavía no hemos hablado, el producido por el movimiento de las placas tectónicas, por ejemplo el choque de continentes o el levantamiento de cordilleras. Y si todavía no había hablado de este tipo de forzamiento no es porque no sea importante, sino porque todavía no había hablado de escalas de millones de años, pero tengan claro que son el tipo de cambio que más ha modificado el clima a lo largo de la historia del planeta. Como pueden imaginar este tipo de cambios son lentos y su efecto en el clima son a largo plazo, aunque en ocasiones pequeños cambios en la disposición de los continentes pueden producir enormes cambios climáticos. Hay tres hipótesis principales, que no se excluyen mutuamente, para explicar la aridificación del Este de África: 1º Cambios tectónicos en la zona del Rift Africano. Esta es la parte sur del Gran Rift que se extiende hasta Asia. La parte Africana es una abertura que recorre desde el mar Rojo hasta Mozambique que nos indica que dos placas tectónicas se están separando y se calcula que en 10 millones de años lo harán completamente. Esta zona está llena de grandes lagos que acogieron a los primeros humanos y es precisamente los estudios de formación de nuevos lagos y la desaparición de otros los que más apoyan esta hipótesis (Maslin y colaboradores). 2º Cambios tectónicos en los estrechos de Indonesia. La conexión de los océanos Pacífico e Índico a través de las islas de Indonesia tiene una enorme importancia en el clima global. Los registros geológicos muestran cambios en este archipiélago hace alrededor de 3 millones de años. Estos cambios habrían producido que el flujo principal cambiase del sur al norte, es decir, en el Índico empezó a entrar más agua del Pacífico norte en vez del ecuador y el sur, lo que produjo un enfriamiento en el Índico. Los modelos climáticos muestran cómo este cambio de temperatura en el Índico habría producido el incremento de las condiciones áridas en el Este de África (Cane y Molnar 2001) 3º El cierre del Istmo de Panamá y la unión de América del Norte y América del Sur. Esto produjo un cambio en la circulación oceánica tanto en el Atlántico, activando la corriente del Golfo, como en el Pacífico comenzando las condiciones actuales con una corriente ecuatorial con alta productividad marina en el Este del Pacífico tropical. Algunos piensan que este incremento en la productividad pudo ser tan importante como el cambio en el flujo de calor por el cambio en las corrientes marinas y atmosféricas asociadas (también empezó la circulación de Walker que está relacionada con El Niño), ya que capturaría una gran cantidad de CO2 atmosférico que a la larga produciría un enfriamiento. Este evento se considera como uno de los más importantes de los últimos 60 millones de años* y seria el responsable del inicio de los ciclos de glaciaciones que empezaron hace 3 millones de años. A favor de esta hipótesis es que los cambios en la vegetación fueron globales y no exclusivos del Este de África (Cerling y colaboradores). En la figura inferior los cambios en la circulación con el cierre del Istmo de Panamá. Imagen de http://www.whoi.edu/ Sea cual sea la o las causas iniciales, lo cierto es que en el Este de África el medio se empezó a hacer más árido en la escala de millones de años, pero con gran variabilidad de periodos húmedos y secos en la escala de miles de años. La hipótesis más aceptada de la evolución humana, y que ya casi suena a leyenda, es que el cambio de zona boscosa a la sabana africana favoreció a los monos que tenían una posición erguida para alejarse de forma segura de la zona arbórea. Cuando nos imaginamos esta postal pensamos en la actual sabana africana, con esos pastos altos que dominan sitios míticos como el Serengueti o Masai Mara. Sin embargo esos pastos todavía no dominaban el ecosistema de la sabana cuando aparecieron los monos erguidos por aquellos lugares. La sabana de entonces debía ser bastante más boscosa de lo que es hoy, aunque sin duda ya existían algunas zonas donde dominaban los pastos. Esto lo sabemos gracias a la señal de isótopos de carbono que han dejado las plantas en los paleosuelos.

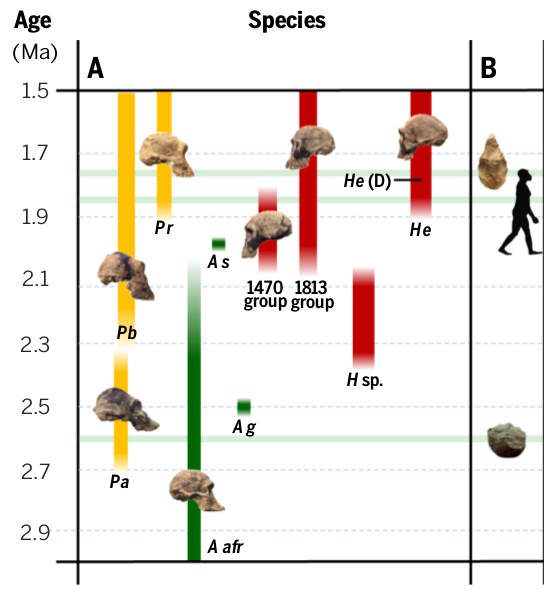

Actualmente somos la única especie de hominino (homínido con caminar erguido) que existe. Sin embargo hace millones de años eramos varias las especies de monos caminantes que existían y convivían. Visto que ahora quedamos sólo nosotros probablemente no convivíamos de forma muy pacífica. Si nos vamos a hace aproximadamente de 2 a 3 millones de años en el registro fósil, vemos que es el momento en el que surgieron los generos Homo y Paranthopus a partir de los Australopitecus, género este último a la que pertenecía la mítica Lucy. Estas fechas coinciden con la aparición de las primeras herramientas de piedra, esencialmente unas piedras afiladas a base de golpes y, como hemos visto, con el cambio hacia condiciones áridas en el Este de África.  Evolución de los homininos hace entre 3 y 1.5 millones de años. Los que empiezan por A, son Austrlopitecus. Los que empiezan por P, son Paranthopus. Los que empiezan por H son del género Homo. A la derecha aparece las fechas de dos tipos de herramientas para cortar, mucho más avanzada la de hace 1.7 millones de años. Alrededor de 1.8 millones de años se marca la primera gran dispersión del género Homo fuera de África. De Antón y colaboradores 2014

Hay que recordar que sobre la tendencia de cada vez condiciones más áridas, se superponía una gran variabilidad monzónica debido a las variaciones orbitales. Estas condiciones cambiantes sin duda no debían favorecer a una especie tan especializada como Paranthopus, que terminó extinguiéndose hace alrededor de un millón de años. Probablemente tampoco le favoreció la presencia de otras especies del género Homo que en ese periodo amplió enormemente su capacidad craneal. Las especies del género Homo demostraron su capacidad de sobrevivir a condiciones cambiantes, y hoy estamos aquí produciendo nosotros mismos los cambios en el planeta. ¿Seremos capaces de sobrevivir a nuestros propios cambios? * Sólo otros dos eventos se consideran de una importancia similar al cierre del Istmo de Panamá en los últimos 60 millones de años. El choque del continente indio con Eurasia y el consecuente levantamiento del Himalaya, y la separación de la Antártida y el inicio de la corriente circumpolar Antártica, que mantiene a la Antártida congelada y aislada climáticamente. ** En realidad hay un tercer grupo, las plantas CAM que representan un porcentaje menor comparado con las C3 y C4. Este texto (y este otro) está claramente inspirado por una de esas conferencias que uno recuerda con cierta predilección. La dio Peter de Menocal en la AGU del 2014 y pueden verla en este enlace de youtube. Todo el crédito para él. Aquí un minicongreso para profundizar en el tema organizado por deMenocal

Aunque he seguido los lineamientos que propone deMenocal, lo cierto es que en este tema se está lejos de un verdadero consenso. Hay algunos autores que ponen en duda un papel tan importante del clima en la evolución humana, o que el cierre del Istmo de Panamá fuese hace 3 millones de años, o que los cambios en el Este de África empezaron mucho antes, etc. A continuación les dejo dos revisiones en inglés por si quieren profundizar y el enlace a wikipedia en español sobre la evolución humana. También pueden revisar los numerosos enlaces a estudios que he dejado a lo largo del texto. Maslin et al., 2014 [PDF] 17 páginas Kingston 2007 [PDF] 40 páginas Evolución humana

0 Comentarios

|

Archivos

Noviembre 2017

Categorías

Todos

|

Fuente RSS

Fuente RSS