Un blog de ciencia para entender el funcionamiento del planeta y su relación con la historia de la humanidad

|

|

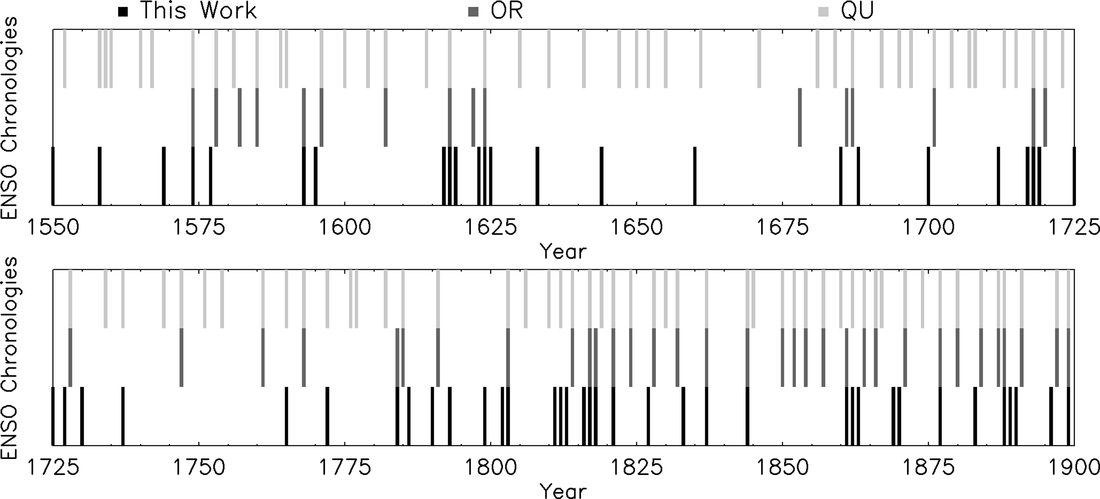

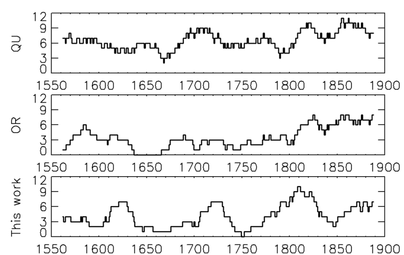

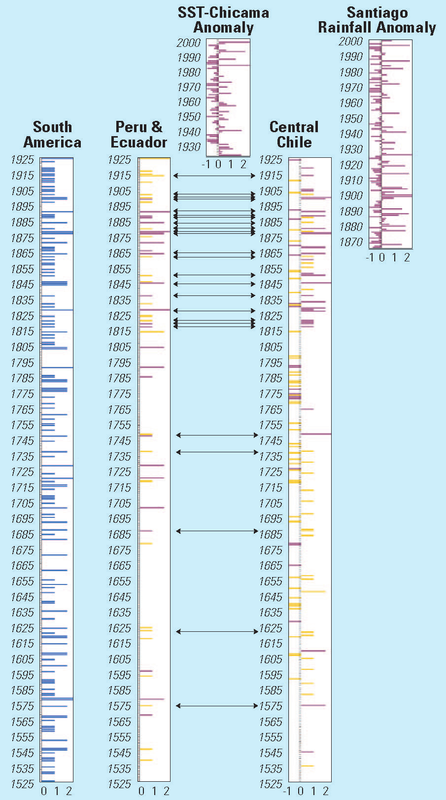

Es relativamente fácil reconstruir el clima de una región a partir de un paleoregistro o de algún registro histórico. Lo difícil es saber las causas, es decir, el forzamiento que produjo esas condiciones climáticas. Cuando se intenta reconstruir directamente un forzamiento como el El Niño Oscilación del Sur (ENSO) durante las últimas centurias tenemos ese problema, ¿es esa señal (lluvia/sequía/falta de pesca) que vemos realmente debido al ENSO?  Victor Eguigúren Escudero Victor Eguigúren Escudero Sabemos que El Niño produce fuertes lluvias en las costas de Ecuador y del norte de Perú, así que parece lógico querer reconstruir estos eventos de El Niño a partir de registros de lluvias de esta región, y de hecho existen en la literatura varios intentos por reconstruir los eventos de El Niño a partir de textos históricos. Allá a finales del siglo XIX el geógrafo peruano Victor Eguigúren ya hizo un primer intento de reconstruir las lluvia de El Niño en la ciudad de Piura. Apenas se entendía un fenómeno que mostraba cómo las lluvias en la región coincidían con las penurias de los pescadores, y Eguigúren ya fue capaz de crear el primer índice de intensidad de El Niño para el periodo 1791-1890 y poner las bases de una metodología que se fue desarrollando con los años (por desgracia no he encontrado la publicación original). Se da la curiosidad que parte de los documentos del archivo de Piura, que sería de gran utilidad para reconstruir El Niño, están dañados o se perdieron con las lluvias intensas de El Niño y lo que queda está en la ciudad de Trujillo. Uno de los más referenciados esfuerzos por reconstruir El Niño, lo lideró W.H. Quinn de la universidad Estatal de Oregón en colaboración con funcionarios del Banco Central de Reserva del Perú en los años 80. Así, a partir de publicaciones en cinco idiomas diferentes, basándose en registros como tormentas intensas, tiempos de viaje de barcos excepcionalmente cortos o largos en rutas conocidas, cosechas perdidas, inundaciones o epidemias de diferentes partes potencialmente afectadas por El Niño, hicieron una reconstrucción en la que consideraban tres categorías de intensidad; muy fuerte, fuerte y moderado. Años más tarde, en el 2000, el investigador francés, fallecido a principios de este mes, Luc Ortileb del Instituto de Investigación para el desarrollo (IRD) quien había trabajado por décadas en las costas de Chile y Perú, hizo una revisión del trabajo de Quinn y vio algunas inconsistencias. Por ejemplo, algunas de las regiones de Perú (centro y Sur) que Quinn había relacionado con El Niño, en realidad no tienen una relación clara con este tipo de eventos. En otros datos le parecía un registro demasiado disperso como para afirmar que era debido a El Niño. Al final, tras la “limpieza” de Ortileb parecía que había menos de la mitad de eventos de El Niño entre 1550 y 1900 y que en las últimas centurias El Niño se había hecho más recurrente. Pero surgía la duda de si en los últimos siglos habían ocurrido más eventos de El Niño, o es que simplemente había más registros fiables en los siglos más recientes debido a las muy diversas fuentes documentales utilizadas. Este problema lo vino a solucionar un equipo liderado por investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, con Ricardo García Herrera a la cabeza, que ya tenían amplia experiencia en la revisión de documentos históricos como las rogativas de las iglesias de la que hablamos la semana pasada. Estos autores, en colaboración con otros latinos que trabajaban en diversas instituciones de USA y Argentina revisaron el Archivo Departamental de la Libertad de la ciudad de Trujillo en el norte de Perú, y confirmaron los datos con el Archivo de Indias en Sevilla y del Archivo General de la Nación en Lima consultando en total más de 250000 paginas de fuentes fidedignas. Para reconstruir los eventos de El Niño se fijaron principalmente en los escritos sobre la presencia de precipitaciones excepcionalmente fuertes, y/o el desplome de las capturas pesqueras. Sus resultados mostraban una clara variabilidad centenaria en la frecuencia de eventos de El Niño, pero no se veía una tendencia clara en el periodo de 350 años.

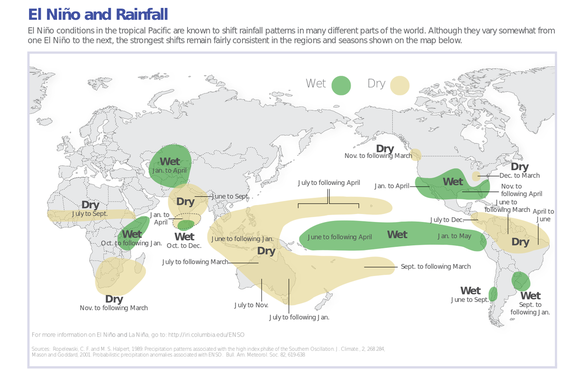

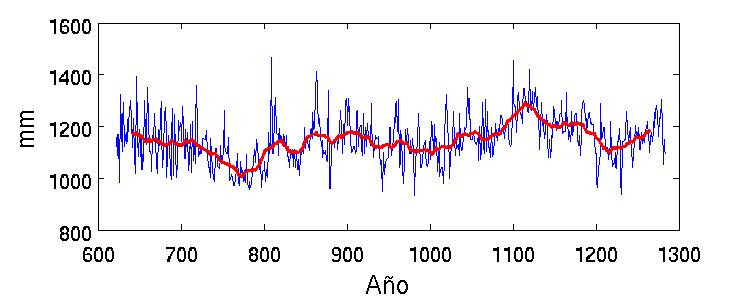

Por lo tanto, la relación entre El Niño con otra región tiene un intermediario, y ese intermediario puede tener sus propias variaciones y sus propios estados “normales”. Un ejemplo claro es El Niño pasado (2015-2016) que esperábamos que las lluvias aliviasen la sequía de las Californias y al final la precipitación estuvo por debajo del promedio. Sin embargo, los “clásicos” efectos de El Niño en África, Sudamérica o Australia sí se observaron. La teleconexión atmosférica con Norteamérica no funcionó como nos tenía acostumbrados y probablemente el anómalo calentamiento del Pacífico Norte de los últimos años esté relacionado. Un caso bien estudiado de este problema es el caso del las variaciones en el flujo del río Nilo.  Nilómetro de El Cairo. Foto Berthold Werner wikimedia Nilómetro de El Cairo. Foto Berthold Werner wikimedia El Islam llegó a tener un periodo de esplendor entre los siglos VII y XV gracias a que eran grandes científicos, y como tales recababan gran cantidad de datos de la naturaleza y la sociedad. Entre estos datos hoy se conserva un excelente registro de las crecidas del Rio Nilo que medían gracias a los Nilómetros, que ya vimos anteriormente, algo que ya existía desde la época de la gran civilización egipcia. Cuando en una entrada anterior describimos El Niño, hablamos de las sequías que ocurren en Etiopía y estas sequías por supuesto afectan a la cantidad de agua que fluye por el Nilo y potencialmente a las descargas en el Mediterráneo. Basándose en esta relación Quinn hizo una reconstrucción de la variabilidad del ENSO desde el siglo VII utilizando, entre otros registros, las crecidas del Nilo; menores crecidas del Nilo lo relacionó con eventos de El Niño y grandes crecidas con eventos La Niña. Pero las cosas no son tan sencillas. Comparando registros históricos de Sudamérica y el del Nilo, Ortileb (que parece que disfrutaba llevar la contraria a Quinn) vio que la correlación era bastante buena a partir de 1824, pero no en el siglo anterior. Esta fecha coincide a grandes rasgos con el final de la Pequeña Edad de Hielo y son numerosos los registros que observan profundos cambios en la circulación atmosférica al final de este periodo. Un cambio que conectó mediante una teleconexión atmosférica la precipitaciones en la cuenca del río Nilo con el calentamiento del agua superficial marina de las costas de Ecuador y Perú. Un cambio que nos hace dudar de la fiabilidad del registro del Nilo como proxy del ENSO en periodos anteriores. Actualmente, ningún registro de El Niño reconstruido a partir de archivos se considera totalmente fiable, incluso son menos utilizados que los registros provenientes de corales u otros paleoregistros. Para mí el más fiable es el de García-Herrera, pero por la simple razón de su parecido con los datos de mi investigación con sedimentos marinos. Miramos el clima del pasado a través de las gafas que nos ha dado el clima presente y todo parece indicar que éste lo hemos alterado desde al menos la revolución industrial. La graduación de nuestras gafas no es perfecta; vemos un poco menos borroso, pero nunca con la nitidez deseada. Necesitamos seguir recuperando datos del pasado que pulan ese cristal de nuestras lentes para ver un poquito mejor.

0 Comentarios

Tu comentario se publicará una vez que se apruebe.

Deja una respuesta. |

Archivos

Noviembre 2017

Categorías

Todos

|

Fuente RSS

Fuente RSS